1998

48. Internationale Filmfestspiele Berlin

11. – 22. Februar 1998

„Damit sich die Mühe und Leidenschaft bei der Zeugung eines Films lohnen, muss der Moment der ersten Begegnung mit dem Publikum, seine Geburtsstunde, sehr sorgfältig gewählt werden… Nie werde ich den Tag vergessen, an dem ich erfahren habe, dass Central do Brasil für die Berlinale ausgewählt worden war … Natürlich werde ich auch niemals vergessen, wie der Film den Goldenen Bären und Fernanda Montenegro den Silbernen Bären als beste Schauspielerin gewonnen haben. Aber es gibt einen Moment, der diese bedeutenden Ereignisse noch übertrifft: die erste Begegnung des Films mit dem Berliner Publikum im Zoo-Palast.“ – Regisseur Walter Salles erinnert sich an die „Geburtsstunde“ seines Films Central do Brasil vor einem leidenschaftlichen Berlinale-Publikum.

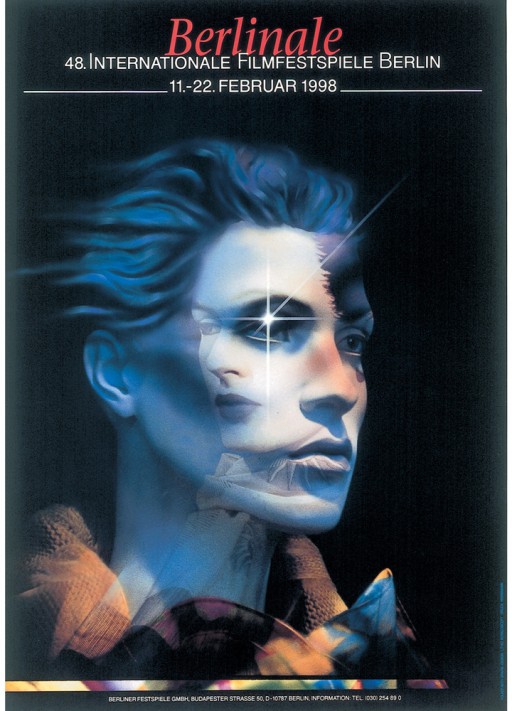

Catherine Deneuve, 1998 mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet

Härtere Konkurrenz, wachsender kommerzieller Druck

Wie noch kein Jahrgang zuvor brachte das Jahr 1998 die Einsicht, dass die Ware Film mitunter ebenso heiß gehandelt wird wie jedes andere knappe Gut, bei dem es um große Gewinnchancen geht. Je mehr Geld auf dem Spiel steht, desto mehr wird die Entscheidung, auf welchem Festival ein Film seine Premiere hat, für die Produzenten und Verleiher zu einer taktischen, mitunter existenziellen Herausforderung. Und was den europäischen Markt betraf, war der Berlinale neben den alten Rivalen Cannes und Venedig mit dem Filmfestival in Rotterdam eine zusätzliche Konkurrenz erwachsen, vor allem wenn es um junge Filmemacher und eher ungewöhnliche Filme ging.

504 Filme hatten die Festivalleitung und das Auswahlgremium für den Wettbewerb gesichtet, wohl mehr als jemals zuvor. Auswahlreisen gingen in 24 Metropolen zwischen Buenos Aires und Tokio, um einige Filme hatte man sich bereits im Frühjahr des Vorjahres bemüht und doch wurden die 29 Filme, die schließlich im Wettbewerb liefen, von zahlreichen Kommentatoren als „zweite Wahl“ empfunden. Zweifellos zu Unrecht, denn filmisch war diese Berlinale eine der besten der 90er Jahre. Aber was war geschehen?

Schon in den Vorjahren hatte man erleben müssen, dass eine Einladung von der Berlinale oft nur als Pokereinsatz bei anderen Festivals diente. Wenn diese dann zusagten, wurde ein Film manchmal noch in letzter Minute zurückgezogen und die Berlinale stand düpiert da. Dem Festival 1998 war in dieser Hinsicht eine wahre Pechsträhne vorangegangen. Clint Eastwoods Midnight in the Garden of Good and Evil, Martin Scorseses Kundun und Peter Howitts Sliding Doors waren nur die prominentesten Beispiele in einer Reihe von taktischen Pokern, die zu Ungunsten der Berlinale ausgingen.

Der Zoo-Palast 1998

Querelen um Scorsese's Kundun

Bei Eastwoods und Howitts Filmen gaben kurzfristig geänderte Marketingstrategien den Ausschlag gegen die Berlinale, im Fall von Kundun hatte es jedoch frühzeitig politische Komplikationen gegeben. Die chinesische Regierung intervenierte politisch gegen den Film, der sich mit der Unterdrückung des tibetischen Volks auseinandersetzte. Die Berlinale versuchte, sich diplomatisch zu verhalten, was wiederum zu Missverständnissen mit Martin Scorsese führte, der den Film nun seinerseits zurückzog. Moritz de Hadeln gelang es nicht, Scorsese umzustimmen, und er musste obendrein auch noch auf zwei bereits eingeladene chinesische Produktionen verzichten, die nun nicht mehr für die Berlinale freigegeben wurden.

War diese Absage noch damit zu entschuldigen, dass ein Filmfestival ja über keinen eigenen Diplomatenstab verfügt, so war das Verhalten der Berlinale im Fall von Roberto Benignis La vita è bella | Das Leben ist schön tatsächlich ungeschickt. Der Film war der Berlinale angeboten worden, im Auswahlgremium gab es jedoch geteilte Meinungen. Man reagierte zu unentschlossen, ließ die Sache zu lange liegen und musste schließlich erleben, dass der Film in Cannes seine Premiere hatte und von dort zu einem Welterfolg wurde.

Der Festivalleiter mit Cast & Crew von Jackie Brown: Samuel L. Jackson, Moritz de Hadeln, Pam Grier, Lawrence Bender, Robert Forster

Ist das Glas halb voll oder halb leer?

Als das Festival begann, war mehr von Filmen und Stars die Rede, die der Berlinale „durch die Lappen“ gegangen waren, als von den Filmen, die dann liefen, und den Gästen, die kamen. Mit Jim Sherdians The Boxer, und vor allem mit Michael Winterbottoms I Want You und Neil Jordans The Butcher Boy, die beide mit starken jugendlichen Protagonisten im Gedächtnis blieben, setzte das britische Kino in diesem Jahr herausragende Akzente im Wettbewerb. Auch die vier französischen Beiträge enttäuschten nicht, gefeiert wurde vor allem Alain Resnais’ Musical-Komödie On connaît la chanson. Und mit Central do Brasil von Walter Salles gab es im Wettbewerb einen großen Sympathieträger und schließlich den Überraschungssieger.

Auch das US-Kino zeigte sich mit The Big Lebowski von den Coen Brothers und Quentin Tarantinos Jackie Brown von seiner besten, geradezu kultigen Seite. Barry Levinsons Wag the Dog überzeugte als gelungene Satire, die zudem durch Bill Clintons „Monika-Lewinsky-Skandal“ von amüsanter Aktualität war. Überaus ärgerlich vermerkt wurde jedoch, dass weder Barry Levinson noch ein Hauptdarsteller gekommen waren, den Film in Berlin zu repräsentierten. Das war für einen Wettbewerbsfilm ein Novum und brachte der Berlinale und Moritz de Hadeln zusätzliche Häme ein.

Gegen den Strom: Das Kinderfilmfest

Gab es zwischen der Berlinale und Hollywood in diesem Jahr deutliche atmosphärische Schwankungen, so schwamm das Kinderfilmfest auch da wieder einmal gegen den Strom. Üblicherweise gehörten hier ja vor allem nordeuropäische Produktionen zu den Publikumslieblingen. In diesem Jahr jedoch war Mark Lowenthals Where the Elephant sits | Wo der Elefant sitzt und damit eine US-Produktion der herausragende Film und erhielt den Gläsernen Bären. Ohne Beschönigungen erzählt Where the Elephant sits von den miserablen Zuständen in einer Schule in Los Angeles und Renate Zylla hatte Mut und Gespür bewiesen, als sie ihn ins Kinderfilmfest einlud.

Einmal mehr regte dieser Film zur Diskussion darüber an, was ein Kinderfilm sei und was einem jungen Publikum zugemutet werden könnte. Diese Diskussionen waren nicht neu und trugen wesentlich zum Profil der Sektion bei. „Wenn alle Lehrer so wären, würde es weniger Probleme geben auf der Welt. Der Film war hart, aber ehrlich“, schrieb die elfjährige Lisa Marie nach der Premiere auf ihren Kommentarzettel. Eine erfrischend klare Stellungnahme, bedachte man die misslungene Kommunikation zwischen den „Erwachsenen“, die der Berlinale in diesem Jahr so sehr zusetzte.

Ganz in ihrem Element: Entdeckungen in Panorama und Forum

Das asiatische Kino war in Forum und Wettbewerb erneut so stark vertreten, dass es einen thematischen Schwerpunkt bildete. Herausragend unter anderem der taiwanesische Wettbewerbsbeitrag Fang Lang | Sweet Degeneration von Lin Cheng-sheng mit den Jungstars Lee Kang-sheng und Chen Shiang-chyi, mit denen es ein regelmäßiges Wiedersehen auf der Berlinale geben würde. Eine Reihe mit koreanischen Filmen im Forum erzählte vom Leben in einem Land, das sich im Übergang zur Demokratie befand. „Ihre Eigenständigkeit und ihr seismografisches Gespür“, so Peter Körte in der „Frankfurter Rundschau“, erhielten diese Filme, indem sie den „Riss zwischen Modernisierung westlichen Typs und regionalen Traditionen“ nicht nur thematisch, sondern auch in ihrer Bild- und Formsprache wieder spiegelten. Das Forum bewies einmal mehr Entdeckerqualitäten.

Ein weiterer Schwerpunkt mit jüdischen Lebenswelten im Forum wurde durch zwei israelische Filme von Assi Dayan und Yossi Somer im Panorama zu einem Generationenkaleidoskop ergänzt. Darüber hinaus war dieser Panorama-Jahrgang wieder einmal ein Sprungbrett für mehrere Regisseure, die in der Folge international erfolgreich und zu regelmäßigen Berlinale-Gäste werden sollten. Dazu gehörten vor allem Daniel Burman mit seinem Debüt Un crisantemo estalla en Cincoesquinas | Eine Chrysantheme explodiert in Cincoesquinas, Amos Kollek und seine Hauptdarstellerin Anna Thompson mit dem bewegenden Portrait Sue und Francois Ozon, der mit seinem Spielfilmdebüt Sitcom gleich einen Publikums- und Kritikererfolg landete. Dem Panorama-Publikum bereits vertraut waren Alejandro Amenábar (Abre Los Ojos | Mach die Augen auf), Park Chul-Soo (San bu in gwa | Pressen! Pressen!), Ventura Pons (Caricíes | Liebkosungen) und John Greyson mit seinem ebenso intelligenten wie amüsanten Dekonstruktionsversuch Uncut. Gemeinsam machten sie diesen Panorama-Jahrgang zu einem der besten und packendsten seit Jahren.