1990

40. Internationale Filmfestspiele Berlin

09. – 20. Februar 1990

„Alles in allem denke ich, war unser Unternehmen des Versuchs allemal wert, hat uns sogar Spaß gemacht und wird von unserer Seite für ausbauwürdig und –fähig befunden, sicher für das kommende Jahr immer eingerechnet alle Unwägbarkeiten der rasanten äußeren Entwicklungen.“ – Wolfgang Klaue, der Leiter des staatlichen Filmarchivs der DDR, in einem Brief an Moritz de Hadeln nach der ersten Berlinale, die in beiden Teilen Berlins stattfand.

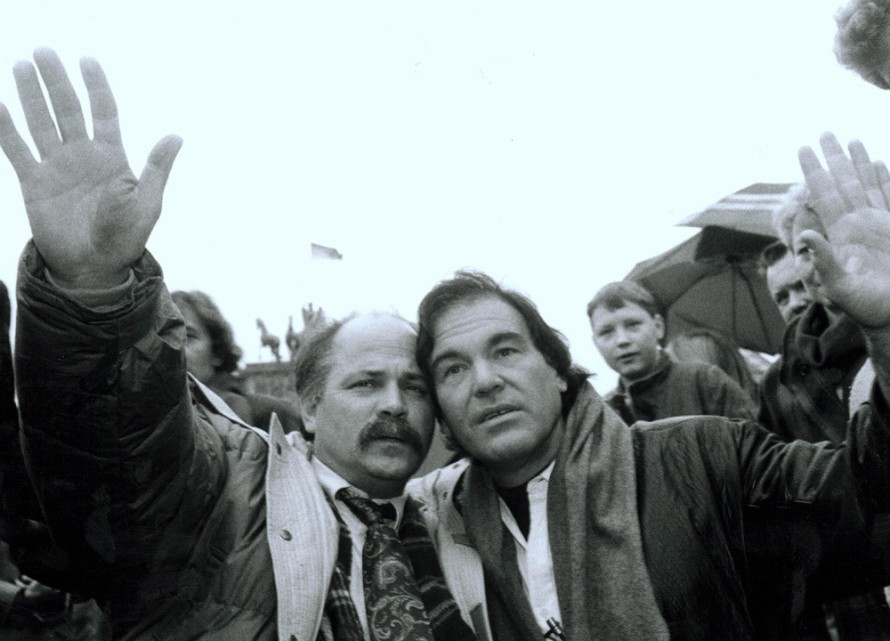

Mauerspechte: Oliver Stone und Ron Kovic

Geschichte in Echtzeit

Am 9. November 1989 schrieb Moritz de Hadeln an den Vorsitzenden der Hauptverwaltung Film der DDR, Horst Pehnert, einen Brief, der so begann: „Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin 1989 hatte ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch (…) den Vorschlag gemacht, das offizielle Programm der Filmfestspiele in Berlin (Ost) ganz aktuell, ja fast zeitgleich, zu wiederholen. Ihre Reaktion darauf hinterließ bei mir den Eindruck, daß sie von der Idee sehr angetan waren, mir aber antworteten, daß wir beide diesen Moment mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben werden.“

Noch einen Tag vorher hätte es für de Hadeln wenig Grund gegeben, das Anliegen noch einmal aufzugreifen. Nun aber war alles anders: Berlin, Deutschland, die ganze Welt und mittendrin die Berlinale standen vor einer völlig neuen Situation. In der Nacht zum 9. November war die Mauer zwischen West- und Ost-Berlin brüchig geworden. Was von Günther Schabowski „ab sofort“ als visafreier Reiseverkehr deklariert worden war, bedeutete nichts anderes als den Fall der Mauer und mit ihm das Ende der DDR.

Soweit voraus sehen konnte Moritz de Hadeln die Ereignisse am 9. November 1989 freilich nicht. Sein erneuerter und konkretisierter Vorschlag an Pehnert umfasste je eine Vorführung des „vollständigen offiziellen Programms“ der Berlinale, die Übernahme der Kosten dieses Projekts sowie die organisatorischen Absprachen mit den Produzenten und Rechteinhabern der betreffenden Filme durch die Filmfestspiele. Von Seiten der DDR erbat der Berlinale-Chef dafür Sorge zu tragen, dass ein geeignetes Großkino zur Verfügung stünde. Darüber hinaus müsse sichergestellt werden, dass den Mitarbeitern der Berlinale und den „mit den Filmen verbundenen Personen“ auf unkomplizierte Weise die Teilnahme an den Veranstaltungen ermöglicht werde. Das zielte auf die Grenzübertrittsbestimmungen.

Die Gunst der Stunde: Die erste Berlinale für ganz Berlin

Entscheidende Gespräche zwischen de Hadeln und Pehnert fanden dann bereits Ende November im Rahmen der Leipziger Dokumentarfilmwoche statt. Von Seiten der Berlinale ging man danach von einer positiven Entscheidung der verantwortlichen Stellen der DDR aus und bereitet sich nun darauf vor, das Ereignis auch finanzieren zu können. Moritz de Hadelns Vorstoß stieß überall auf Gegenliebe. Man war sich der enormen politischen Signalwirkung bewusst, die eine Berlinale entfalten würde, die in beiden Teilen der geteilten Stadt stattfände. Dennoch waren zahlreiche Briefe und Telefonate nötig, um ein entsprechend erhöhtes Budget zu bewilligt zu erhalten.

Noch mehr Kleinarbeit bedeutete jedoch die Ausarbeitung von Sonderkonditionen, die es ermöglichen würden, Menschen und Material möglichst unkompliziert über die Grenze und an den ja noch immer geltenden Auflagen und Restriktionen vorbei zu manövrieren. Es wurde vereinbart, dass die Filme, das Werbematerial und die Druckerzeugnisse zollfrei über die Grenze transportiert werden könnten, und dass für die Berlinale-Gäste am Grenzübergang Invalidenstraße die „Diplomatenspur“ freigehalten würde.

Auch die Leiter der anderen Sektionen der Berlinale wurden frühzeitig involviert und so konnte schließlich neben dem kompletten Wettbewerb und einer Auswahl des Panorama-Programms auch das vollständige Programm des Kinderfilmfestes und ein großer Teil des Forum-Programms in Ost-Berlin nachgespielt werden. Als Kinos wurden der Berlinale das Kosmos, das Colosseum und das Kino International zur Verfügung gestellt, und zwar kostenlos. Als Gegenleistung verblieben die Einnahmen aus den Kartenverkäufen bei der Ost-Berliner Bezirksfilmdirektion, die dafür dann auch noch die Festival-Werbung im Ostteil der Stadt übernahm.

Der Regisseur von The War Of The Roses inmitten seiner Darsteller: Marianne Sägebrecht, Danny DeVito, Michael Douglas

Historisch bedeutsam, filmisch eher durchschnittlich

Im Vorwort zum Festivalkatalog zeigt sich Moritz de Hadeln „gespannt auf die Reaktionen des Publikums der DDR, die (das Publikum oder die Reaktionen, die .... korrigieren können) unser Kinoverständnis komplettieren und korrigieren kann.“ Niemand könne sich mehr „als Insulaner“ verstehen, schreibt er, alles sei in Bewegung, alles erscheine revisionsbedürftig. „Das Festival leistet Pionierarbeit, schlägt eine mögliche Richtung vor.“

Die Pionierarbeit sahen viele dann auf das symbolische Faktum begrenzt, das Festival in beiden Teilen der wieder vereinten Stadt auszurichten. Was die Filme anging, so schien es, als hätten die geschichtlichen Ereignisse das Festival überrumpelt. Was für sich genommen Brisanz hatte, erschien nun harmlos, was immerhin gutes Unterhaltungshandwerk war, galt nun als abgeschmackt. Eine der historisch bedeutsamsten Berlinale-Jahrgänge wurde somit filmisch als eher durchschnittlich erlebt.

Erneut und diesmal lauter als je zuvor wurde Moritz de Hadeln für die starke Präsenz von Hollywoodfilmen im Wettbewerb gegeißelt. Die Tageszeitung „taz“ forderte im Anschluss an das Festival sogar seinen Rücktritt. Bereits im Vorfeld hatte die Regisseurin Helma Sanders-Brahms die Diskussion eröffnet, indem sie das Auswahlkomitee aus Protest verlassen und in einem Interview von „faden Kompromissen“ gesprochen hatte. Tatsächlich erwiesen sich die Hollywoodproduktionen im Wettbewerb als durchschnittlich, Filme u.a. von Herbert Ross, Danny DeVito, Woody Allen, Roland Joffé und Oliver Stone, die kaum jemanden begeisterten. Selbst Oliver Stones politisch ambitionierter Born on the 4th of July | Geboren am 4. Juli wirkte durch die tagespolitische Aufregung merkwürdig unspektakulär.

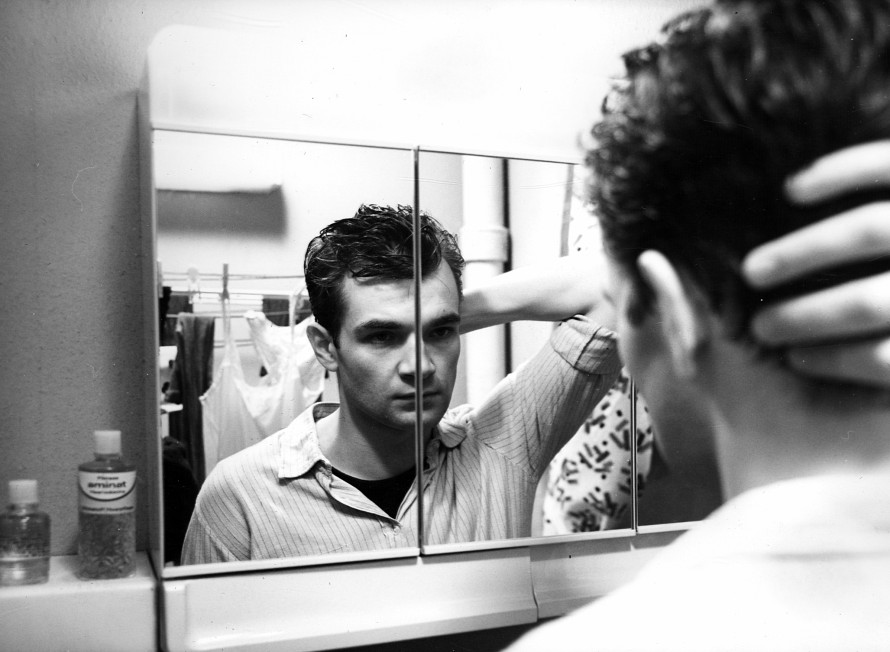

Matthias Freihof in Coming Out

Immer schon zuviel, aber doch nie genug ...

Der Berlinale jedoch generell einen Strick aus dem Scheitern der US-Majors zu drehen, schien eine Wiederholung des Fehlers zu sein, den die Kritiker dem Festival ja gerade vorwarfen: Hollywood aufgrund seiner faktischen Hegemonialstellung über zu bewerten. Verteilt über das gesamte Festival, aber auch im Wettbewerb, gab es ausreichend cineastisches und thematisch belangreiches Gegengewicht, etwa Kira Muratovas skrupellose und sarkastische Bestandaufnahme der Sowjetgesellschaft in Asteniceskij Sindrom | Das asthenische Syndrom oder Alexander Rogoshkins Karaul | Die Wache, der die Missstände in der Sowjetarmee anprangerte. Und mit Heiner Carows Coming Out war auch die DDR zeitgenössisch und stark im Wettbewerb vertreten.

Die Unzufriedenheit vieler Kommentatoren entzündete sich aber auch an der Schwäche einiger europäischer Filme im Wettbewerb. Pedro Almodovars Atame! | Fessle mich! und Jacques Doillons La vengeance d’une femme | Die Rache einer Frau wurden positiv aufgenommen, dienten jedoch auch als Anlass zu Vorhaltungen: Von Filmen dieser Qualität bräuchte es mehr.

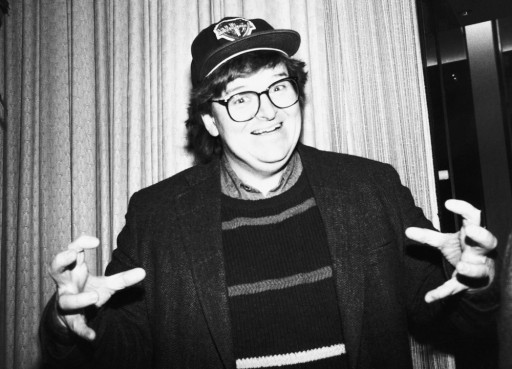

Mit Roger And Me im Forum: Michael Moore

Die Sektionen bieten ein veritables Gegengewicht

Es gab mehr: Im Panorama Kathryn Bigelows umstrittener Blue Steel, oder im Kinderfilmfest etwa den österreichischen Debütfilm Tunnelkind | Tunnel Child von Erhard Riedlsperger, der in der Zeit des Prager Frühlings spielt und von der heimlichen Freundschaft zwischen einem tschechischen Grenzer und einem vaterlosen österreichischen Mädchen erzählt. Das Forum zeigte eine Werkschau von „Regalfilmen“ aus der DDR, verbotenen Werken der zurückliegenden 25 Jahre. Spannend, sehenswert auch Sergej Owtscharows Ono | Es, Gus van Sants Drugstore Cowboy und gleich zwei Filme von Aki Kaurismäki, nämlich Tulitikkutehtaan Tyttö | Das Mädchen aus der Streichholzfabrik und Leningrad Cowboys Go America, der immerhin eine schrullige Aktualität bekommen hatte.

„Von allen Künsten ist das Kino das wichtigste“, zitierte Moritz de Hadeln in seinem Festivalvorwort Lenin und positionierte die Berlinale hoffnungsvoll am Puls der Zeit. Aber möglicherweise waren es in diesem Jahr, in dem die Zukunft auf der Straße lag, andere Dinge, andere Künste, andere Orte, die nun erst einmal mehr zählten und wichtiger waren.