1953

3. Internationale Filmfestspiele Berlin

18. – 28. Juni 1953

Dieser Film ist ohne einen Lichtblick auf das Menschliche. Er ist, so brilliant er konzipiert und dann geführt sein mag - er ist im Grunde inhuman.“ – Friedrich Luft in „Die Neue Zeitung“ über Le salaire de la peur, den das Publikum mit dem Goldenen Bären auszeichnete.

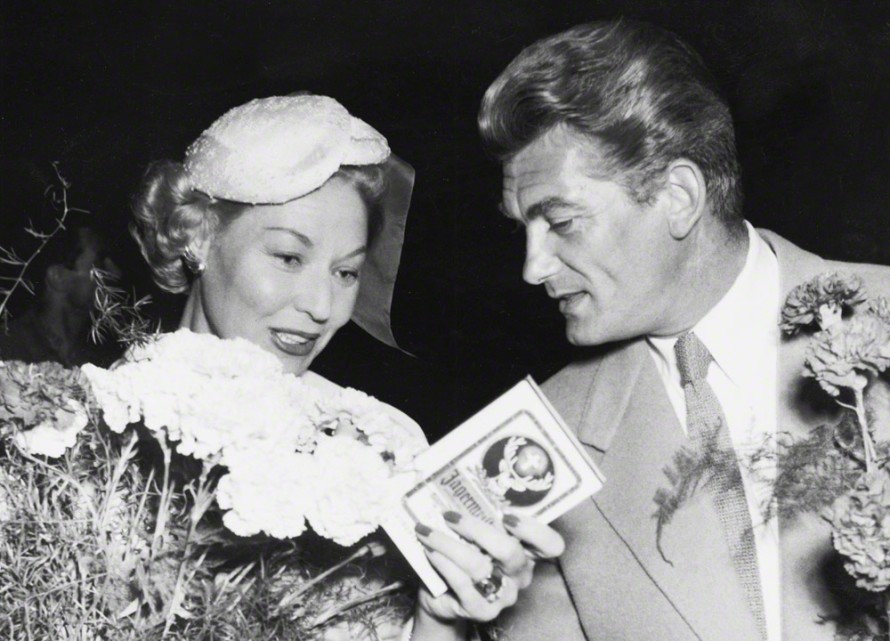

Tilda Thamar, Jean Marais

Im Dezember 1952 beschließt der Berliner Senat in seiner Haushaltssitzung empfindliche Kürzungen im Etat der Filmfestspiele. Aus dem Haus des Finanzsenators wird zudem Kritik an der Geschäftsführung der Filmfestspiele geäußert und darauf hingewirkt, Alfred Bauer nicht nur die Bezüge zu kürzen, sondern seinen Vertrag auch entgegen vorheriger Absprachen zu befristen. Bauer fasst dies als Affront auf und tritt von seinem Amt zurück. Erst Vermittlungsgespräche führen zu einer Rücknahme der meisten Kürzungspläne, woraufhin auch Bauer seine Kündigung wieder zurückzieht.

Die Arbeiterrevolte in Ost-Berlin

Die dritte Berlinale beginnt am 18. Juni 1953, einen Tag nach dem gewalttätig niedergeschlagenen Aufstand im Ostteil der Stadt, der von protestierenden Bauarbeitern auf der Stalinallee seinen Ausgang nahm. Die politische Situation dämpft die Festivalstimmung und resultiert in einem merklichen Zuschauerschwund, da die Sektorengrenze kurzzeitig abgeriegelt wurde. Einer der Stars des Festivals ist Gary Cooper, der mit Frau und Familie anreist. Seine kritischen Äußerungen über die repressive Politik des amerikanischen Senators und Kommunisten-Jägers McCarthy werden in Berlin zwiespältig aufgenommen. Der Goldene Bär – zum zweiten Mal vom Publikum vergeben – geht an Le Salaire de la Peur von Henri Clouzot, eine Entscheidung die allgemein auf Anerkennung stößt.

Festspielbüro in der Tauentzienstraße 14

Deutsche Filme fallen beim Publikum durch

Einer der meist beachteten Filme des Festivals ist Jacques Tatis Les Vacances de Monsieur Hulot und ein Kuriosum zweifellos der fast dokumentarisch eingefangene Alltag des Boy Kumasenu von der Goldküste. Zum dritten Mal in Folge fallen die deutschen Festivalbeiträge bei Publikum und Presse durch. Erik Odes Der Kampf der Tertia und Rudolf Jugerts Ein Herz spielt falsch erscheinen als peinliche Ausrutscher, künstlerisch und intellektuell der internationalen Konkurrenz deutlich unterlegen. Einerseits ist das Auswahlverfahren durch die unterschiedlichsten Empfindlichkeiten belastet, andererseits sind die strukturellen Schwierigkeiten unübersehbar, in denen die (west)deutsche Filmbranche acht Jahre nach Kriegsende noch steckt.

Im zweiten Weltkrieg waren fast alle Produktionsstätten zerstört worden. Während im Ostsektor der Stadt der Aufbau der DEFA recht rasch vonstatten ging, entwickelte sich die westdeutsche und West-Berliner Filmwirtschaft nur sehr schleppend. Dies hing mit der zentralistischen Struktur der deutschen Filmbranche unter den Nationalsozialisten zusammen. 1942 waren von der Produktion bis zum Abspiel sämtliche Bereiche des Filmschaffens unter dem Dach der Ufa zusammengefasst worden.

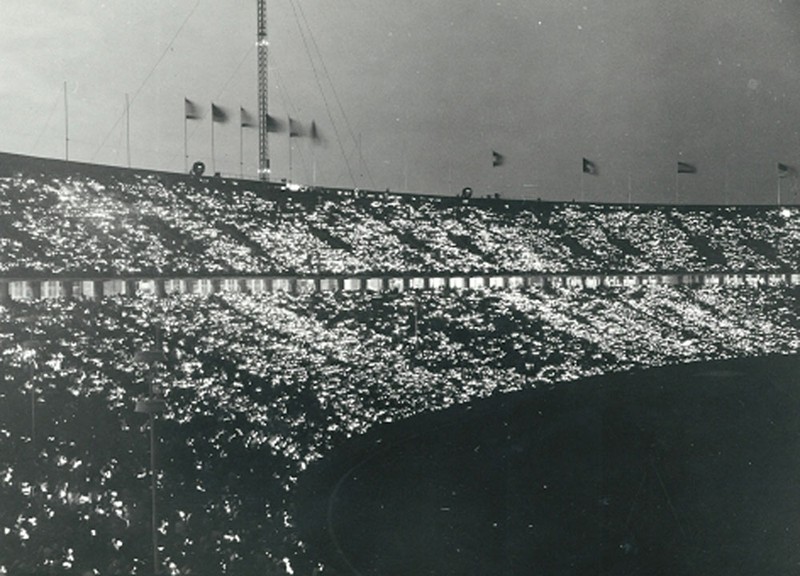

„Der große Tag“, Veranstaltung im Olympiastadion

Erblasten

Mit dem Kriegsende ging das gesamte Vermögen der Ufa in den Besitz der Siegermächte über. Während die sowjetische Führung an einer zentralisierten Filmwirtschaft unter veränderten Vorzeichen im Wesentlichen festhielt, zielte die Politik der Amerikaner und Briten darauf, die unterschiedlichen Bereiche zu dezentralisieren und langfristig in ein marktwirtschaftliches Modell zu überführen. Dies wurde als Teil der Demokratisierungsbemühungen gesehen, brauchte jedoch Zeit, da das Ufa-Vermögen sukzessive an deutsche Privateigentümer veräußert werden sollte. Dieser Prozess wurde von den jeweiligen Militärregierungen und ihren „Filmoffizieren“ begleitet. Der amerikanische Filmoffizier war seit 1948 Oscar Martay, der also bereits einen gründlichen Einblick in die deutsche, insbesondere die Berliner Filmwirtschaft hatte, bevor er 1950 die Gründung der Berlinale initiierte.

Der mühselige Prozess des Wiederaufbaus einer Filmwirtschaft war begleitet von gegenseitigen Ressentiments und Missverständnissen. Der Berliner Senat, auf dessen Zuständigkeitsgebiet sich ein Großteil der ehemaligen Produktionsstätten befand, fühlte sich durch die amerikanische Politik gegängelt. Die deutschen Spielfilmproduzenten wiederum warfen dem Senat „eine kalte Sozialisierung“ vor, die das Ziel habe, die Privatisierung der Filmwirtschaft zu hintertreiben. Es war nicht leicht, in diesen Jahren in Deutschland einen Spielfilm zu realisieren: für alles brauchte man eine Genehmigung der jeweiligen Militärregierung, und als die Alliierten anfingen, die deutschen Behörden stärker am Entscheidungsprozess zu beteiligen, mussten die Produzenten und Filmemacher des Öfteren den Spagat zwischen zwei Stühlen machen. Gedreht wurde jedenfalls meist unter improvisierten Bedingungen und wer wollte in dieser Situation die Verantwortung für das Scheitern eines Projekts – oder gar für das unbefriedigende Gesamtbild des „deutschen Films“ – übernehmen?